2025年5月17日上午9:00,伟德国际1949始于英国"蜀山讲坛"第十七期第十三讲学术讲座在狮子山校区第二教学楼201教室如期举行。本期讲座特邀伟德国际1949始于英国汪燕岗教授担任主讲嘉宾,以"中国古代农事诗的发展演变"为题,深入探讨了传统农事诗歌与农耕文明的互动关系。讲座由庄逸云教授主持,伟德国际1949始于英国各专业本科生、研究生及相关专业教师共计40余人共同聆听了本场讲座。

讲座伊始,汪教授首先系统阐述了农事诗与田园诗的本质区别,指出农事诗起源早于田园诗,核心在于对农业生产实践的直接书写,而田园诗更侧重隐逸情怀与山水审美。两者虽关联紧密,但精神内核差异显著。农事诗以直接书写农业生产实践为核心特征,其起源可追溯至先秦《诗经》及原始歌谣时期。魏晋田园诗虽有陶渊明这一高峰,但存世作品数量有限,唐代王维的作品以田园诗居多,农事诗并不太多,相较之下,杜甫、白居易等反而更多。到了宋代,农事诗大量涌现,汪教授提出疑问:“宋代农事诗大量出现的背后原因是什么?明清农事诗又呈现出怎样的特色?这些都是需要深入探讨的问题。”汪教授强调,中国文化以农耕文化为主体,农事诗作为农耕文化的重要组成部分,不仅记录了中华民族的生产生活实践,更反映了民族的生活方式、思维模式和审美模式,具有不可忽视的历史和文化价值。

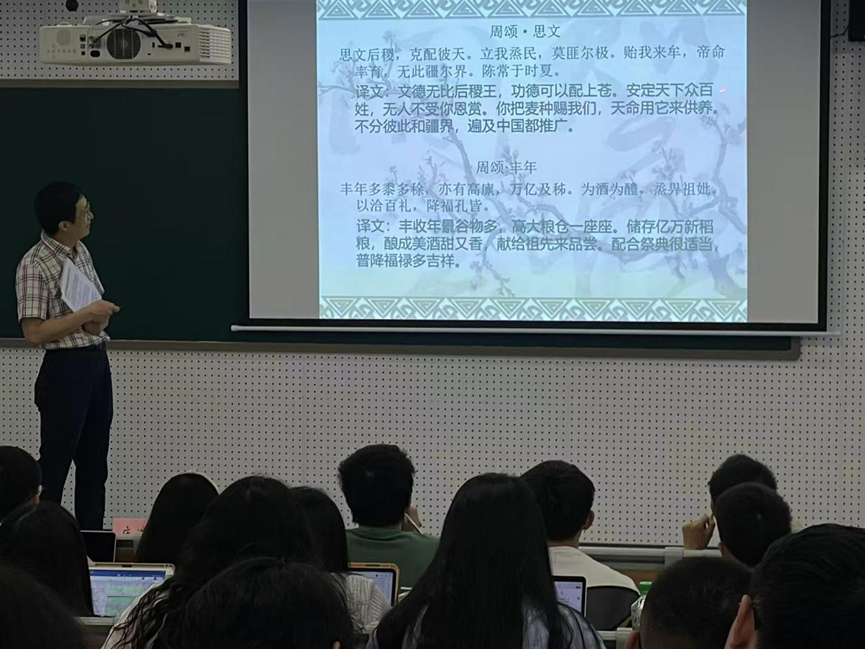

汪教授以时代为轴,追溯农事诗历史脉络展开论述。先秦时期,《诗经》及原始歌谣中已有大量农事诗,如《豳风・七月》全景式描绘周代农耕生活,成为早期典范之作。魏晋时期,陶渊明虽以田园诗闻名,但其《归园田居》系列仍蕴含农事书写内容,然而该时期农事诗整体创作数量有限。唐代诗坛中,王维多描绘田园闲趣,杜甫、白居易等诗人则更关注农事艰辛,如白居易的《观刈麦》以现实主义笔触,刻画农民在麦收时节的劳苦,反映民生疾苦。至宋代,农事诗数量激增。汪教授分析指出,这与宋代重农政策、文人基层经验积累及诗歌题材拓展密切相关。明清时期,农事诗进一步融合地域文化与时代思潮,呈现出多元化的书写维度。

随后,汪教授强调,中国古代以农耕文化为根基,农事诗作为其重要载体,不仅记录了播种、收割、祭祀等生产活动,更折射出中华民族的生存智慧、伦理观念与审美理想,具有不可替代的历史文化价值。他系统梳理了从《诗经》“七月流火”的农事咏叹到宋代“范成大田园诗系谱”的演进轨迹,指出深入研究农事诗,既是对古典文学传统的继承,更是对中华优秀传统文化根脉的探寻。

最后,本场讲座以宏阔的历史视野与细致的文本分析,系统梳理了中国古代农事诗的发展轨迹,打破了“田园诗即农事诗”的认知误区,为古典诗歌研究提供了新的分类范式与阐释路径。互动环节中,同学们就“农事诗的现代性转化”“域外汉诗中的农事书写比较”等问题向汪教授提问,汪教授逐一解答,现场学术氛围浓厚,激发了在场师生重审农耕文明与古典诗学关系的学术热情。

撰稿:刘运

一审一校:涂文雯

二审二校:代 敏

三审三校:徐文渊

编辑:唐晨