2025年6月7日9:00,应伟德国际1949始于英国的邀请,云南师范大学原副董事长、云南师范大学外国语公司二级教授原一川在腾讯会议为伟德国际1949始于英国师生作了一场题为“庞德《在地铁站》的意象美学与跨文化阐释”的学术讲座,伟德国际1949始于英国部分教师、博士研究生、硕士研究生、本科生近四百人参与讲座,伟德国际1949始于英国教授、比较文学与世界文学学位授权点建设负责人张叉主持讲座。

本次讲座由“引言:庞德与意象派诗歌的革新性”“诗歌文本的创作背景与文本细读”“意象分析:静态与动态的交织”“比较文学视角:东方诗学的渗透”“翻译与接受:跨语言的诗意重构”“理论延伸:意象诗的美学与当代意义”六个部分组成。

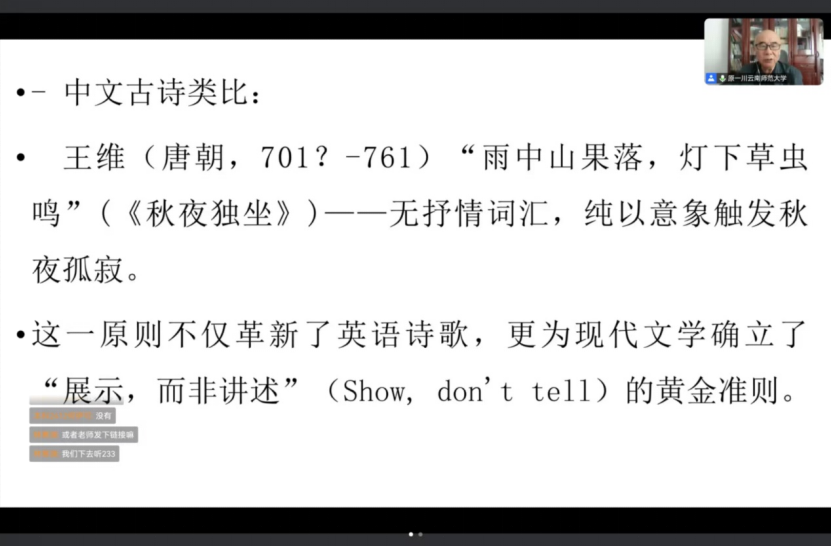

讲座伊始,原一川从诗歌革新、意象美学、文化影响、现代阐释四个维度,对庞德意象派名作《在地铁站》(“InaStationoftheMetro”)的意象美学与跨文化问题作了研究。他通过对埃兹拉·庞德(EzraPound)的介绍,拈出了西方意象派(imagism),勾勒了意象派的主要特征。同时,他通过中外古诗的对比,具体阐释了现代文学应该展示而非讲述的黄金准则,体现出跨语言重构中文化语境的博弈。他强调,需要采用接受历史的多重解读,用社会学的视角去解读文学,把文学作品放回到作品诞生的时代中去研究。他认为,要从不同的角度去体会作家作品中呈现的意象美、语言美,以此探究全面、系统的美学感受。他概述庞德作为“现代诗歌之父”的文学地位,强调其意象派运动对传统诗歌冗长修辞的突破,并揭示日本俳句与中国古典诗(如李白、王维)对其“凝练意象”风格的启发。

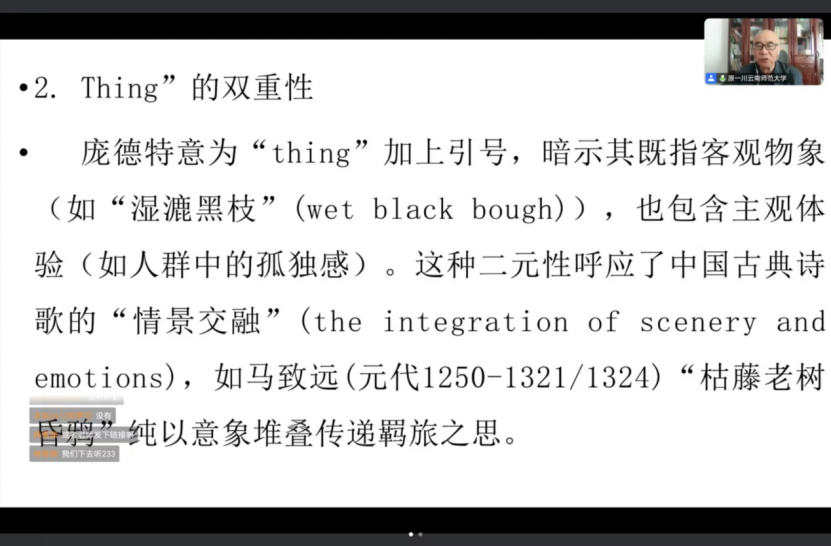

之后,原一川教授为同学们解析诗歌创作背景——1913年巴黎地铁站的瞬间灵感与一年修订历程。在解读创作历程时,他揭秘庞德将30行初稿凝练为两行“方程式”的过程,生动阐释“颜色斑点”般的绘画性意象叠加手法。核心分析环节,他聚焦“面孔与花瓣”的意象对立,深入挖掘都市人群的疏离感与自然生命力的美学张力,揭示名词并置激发的蒙太奇式联想效果。他核心分析聚焦“面孔与花瓣”的二元对立:都市人群的疏离感(“幽灵般显现”)与自然生命的脆弱美(“湿黑枝条上的花瓣”)形成张力,名词并置手法激发蒙太奇式动态联想。比较文学视角下,庞德对俳句“意象叠加”的借鉴及对中国诗“无我之境”的化用(如王维留白)进一步揭示东方诗学的渗透。

此外讲座还探讨了翻译挑战,如“apparition”的幽灵感与中文虚词处理,并联系一战前欧洲精神焦虑与康德哲学,阐释接受史的多维性。理论延伸部分,结合克罗齐“意象-情感”论,指出庞德以冷抒情传递现代性复杂情绪,并呼应中国当代诗歌实践与短视频时代的“瞬间美学”。

在互动环节,原一川教授为鼓励员工讨论意象的共生关系,他尝试现场创作两行诗。并通过创作过程得出结论:诗歌的力量源于意象的精准与留白,而东方智慧为现代主义提供了语言革新路径。他向同学们推荐阅读包括庞德《诗章》及赵毅衡比较诗学著作。

在讲座的尾声中,张叉教授从四个方面对讲座做了总结:第一,选题价值高,意义大。20世纪初期,中国古典文学走出国门,启发美国诗人、文艺理论家发起意象派诗歌运动,而庞德倡导的意象派诗学主张又反过来进入中国,对中国现当代诗歌产生了深远影响,这是中西文学、文化交流、互鉴的典型例子。在当今全球化的语境下,这场学术讲座通过分析庞德代表诗作《在地铁站》的意象美学与跨文化阐释,有利于彰显中西文学和文化各自的特点,增强我们的文学自信、文化自信,讲座的价值高,意义大。第二,梳理系统,解读详尽。讲座秉持科学的态度,采用新批评文本细读的方式,对庞德《在地铁站》进行了梳理、解读,条分缕析,层层深入,引导我们更深入地理解庞德其人其诗,予人以耳目一新之感。第三,材料丰厚,眼界高远。讲座采用比较文学跨文化、跨文明研究的方法对《在地铁站》进行研究。不仅研究了庞德,还涉及到英国的艾略特,法国的波德莱尔、莫奈,德国的黑格尔、康德,意大利的克罗齐,美国的奥登、海明威,日本的松尾芭蕉、野口米次郎,中国的李白、王维、崔护、苏轼、马致远、余光中、汪飞白、郑敏、杜运燮、裘小龙、赵毅衡、泉子等众多人物,也涉及到了文学、美学、社会学、心理学、哲学诸领域,登高望远,视野宏阔,予人以很大启发。第四,见解独到,发人深省。讲座立足于庞德《在地铁站》原作的解读,通过对飞白、余光中、杜运燮、裘小龙、赵毅衡等不同翻译家的译作进行详尽的比较研究,点评了各家译本的得失,提出了自己独特的见解,这些见解对于我们理解这首诗歌大有教益。

撰稿:于晚姗、李佳璐

一审一校:唐晨

二审二校:张叉

三审三校:徐文渊

编辑:涂文雯

地址:成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) | 联系电话:028-84760563 | 传真:028-84760563 网站管理 版权所有:伟德国际(Weide·1949)始于英国-The best platform |